En nuestra vida cotidiana, rodeados de pantallas y cámaras al alcance de la mano, tomarse una selfie se ha vuelto algo tan habitual como mirar el celular por la mañana. Pero más allá del gesto cotidiano, esa imagen aparentemente simple que capturamos tiene capas más profundas de significado.

Existe un concepto en la psicología analítica que nos ayuda a comprenderlo mejor: la imago.

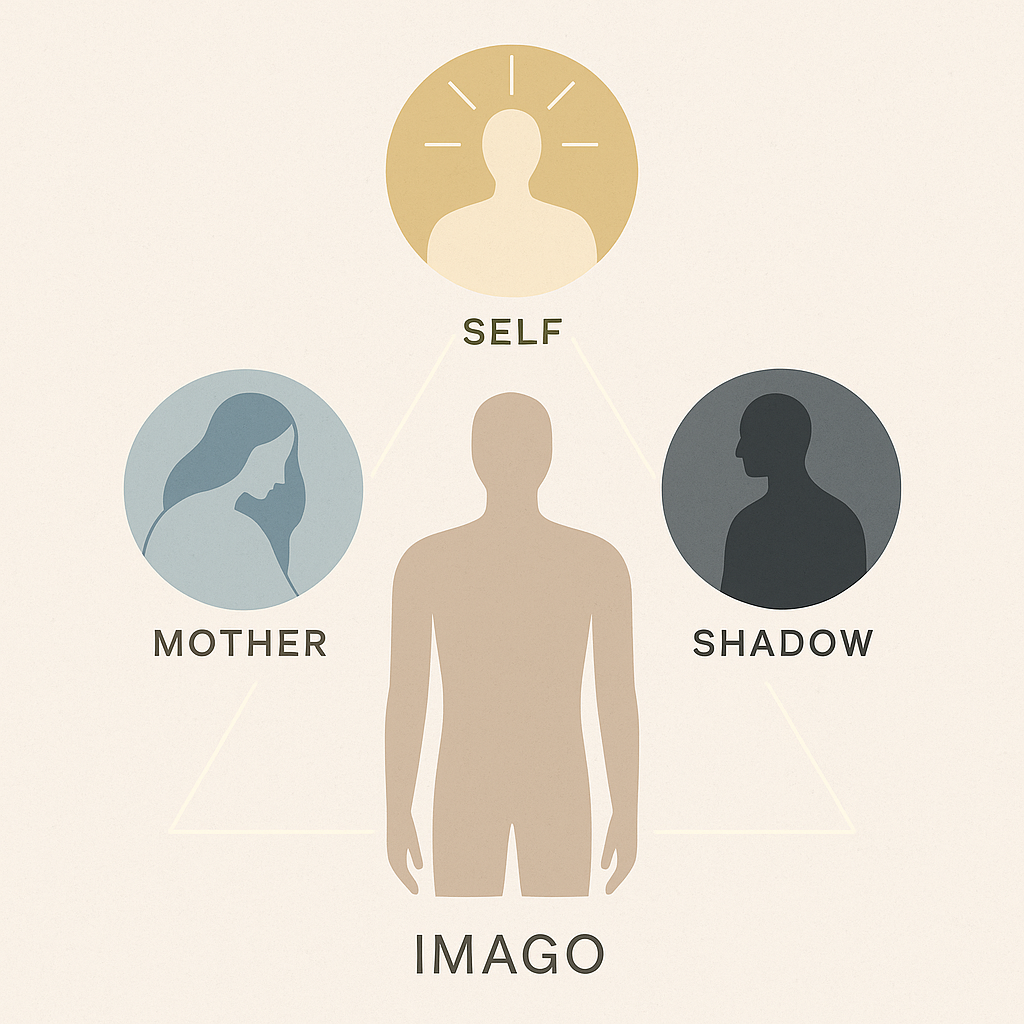

Esta idea, propuesta por Carl Gustav Jung, hace referencia a una imagen interna, profundamente arraigada y en su mayoría inconsciente, que cada persona guarda de figuras importantes de su vida, como la madre, el padre o incluso de sí mismo. Estas imágenes, que se configuran desde la infancia, no solo moldean nuestras relaciones, sino también la manera en que nos vemos y presentamos ante los demás.

En paralelo, el auge de la fotografía vernácula —esa que realizamos sin pretensiones artísticas, de forma espontánea y con dispositivos móviles— ha reconfigurado nuestra relación con la imagen. Las cámaras de los smartphones no solo capturan con precisión técnica; también nos ofrecen filtros, modos retrato y herramientas de edición que, con apenas unos toques, permiten ajustar no solo la luz o el encuadre, sino también nuestra propia presencia. De esta forma, cada selfie se convierte en un pequeño acto de negociación entre la imagen que creemos ser, la que queremos mostrar y la que llevamos dentro.

Este tipo de imagen no busca necesariamente congelar un recuerdo, sino también narrar algo sobre quiénes somos, cómo nos sentimos, o cómo deseamos ser vistos. La selfie, entonces, no es solo un reflejo visual, sino también simbólico. Se convierte en una superficie donde se proyecta esa imago personal e idealizada que reside en lo más profundo de nuestra psique. Elegimos el mejor ángulo, el filtro más favorecedor o el gesto más ensayado porque, de alguna manera, queremos reconocernos en la imagen que mostramos. La selfie se transforma en una conversación entre el yo externo y el yo interno, una especie de espejo digital de nuestro inconsciente.

No se trata únicamente de vanidad o apariencia. Investigaciones recientes han mostrado que esta práctica puede tener efectos emocionales positivos. Estudios en psicología del bienestar indican que llevar un diario fotográfico con el celular, capturando momentos cotidianos que nos hacen sentir bien, puede aumentar el afecto positivo y fortalecer la conexión con nuestras experiencias. La cámara se convierte, así, en una herramienta terapéutica, un diario visual que documenta quiénes somos en distintos momentos de la vida.

Claro que esta relación no es del todo inocente. Si bien capturar imágenes puede intensificar la presencia emocional de una vivencia, también puede distraernos del momento presente. Otros estudios advierten que la necesidad de fotografiar todo puede terminar por debilitar el recuerdo mismo de la experiencia, como si delegáramos la memoria en el dispositivo. La selfie, en ese sentido, oscila entre el deseo de recordar y la necesidad de demostrar.

Para quienes enseñamos o practicamos fotografía desde una perspectiva crítica y creativa, esta reflexión abre muchas posibilidades. Invitar a los alumnos a analizar sus propias selfies, a compararlas con versiones sin filtros, o a explorar los significados de las imágenes familiares puede ser una forma poderosa de conectar la técnica fotográfica con la identidad. La fotografía deja de ser solo una habilidad visual para convertirse en un medio de exploración personal.

Entonces, cuando alguien se toma una selfie y la sube a redes sociales, no solo está compartiendo una imagen. Está revelando fragmentos de su imago, esos reflejos íntimos que cargamos desde siempre y que, gracias a la tecnología, ahora flotan visibles en las pantallas. La selfie es, al fin y al cabo, un espejo que no solo nos devuelve una imagen, sino también una historia.